|

| テレワークのはてな |

第1回 テレワークのネットワーク環境について

(1)はじめに

わが国では2005年(平成17年)総務省に設立された産官学からなるテレワーク推進フォーラムにおいて、

テレワークの円滑な導入や効果的な運用に関する調査研究及び普及活動が始まっており、さらに2016年(平成28年)7月からは、

関係府省副大臣による連携会議が開催され、関係府省の更なる連携が図られています。

さらに最近のコロナ禍の影響により、企業側も積極的に働き方改革の一環としてテレワークを進めている為、今後ますますこのような業務形態が増える傾向にあります。

ここではネットワークから見た様々なテレワークの形態について考察します。

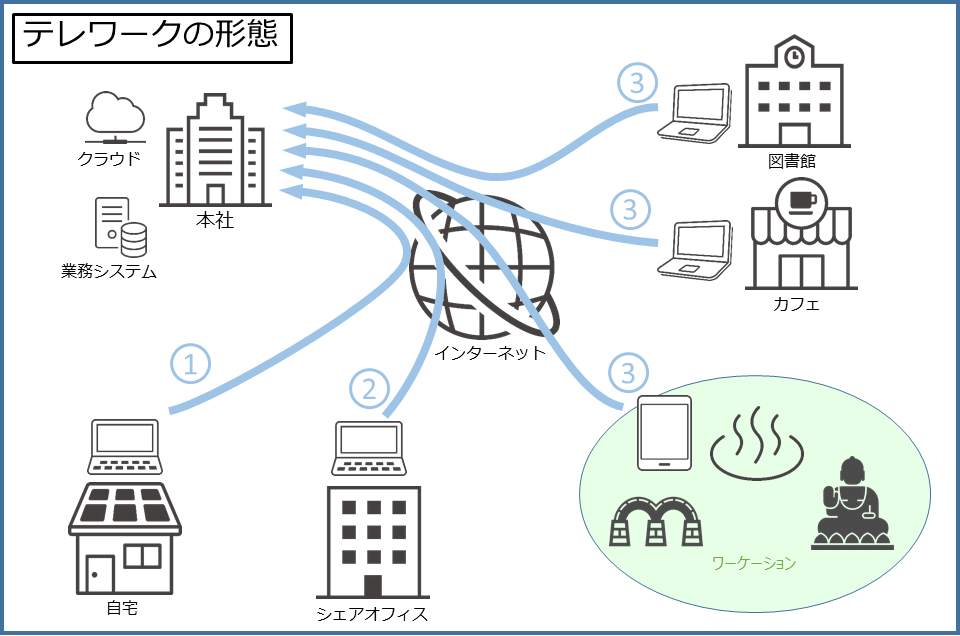

(2)テレワーク業務の形態(下図参照)

| ①在宅勤務 | 自宅で業務を行います。このコロナ禍では一番多い形態 |

| ②サテライトオフィス勤務 | オフィス/自宅以外に設けられたワーキングスペース(ex.シェアオフィス、コワーキングスペース等)を利用する業務形態 |

| ③モバイル勤務 | 通信機器を携帯し、業務場所の制約を受けない業務形態で、最近ではこれらの環境を利用し、 リゾート地や温泉地、公園等、普段のオフィスとは異なる場所で余暇を楽しみつつ仕事を行う「ワーケーション」も行われるようになっています。 |

(3)テレワークの通信方式

下記の通り、テレワークを実現する為に様々な方式が選択肢として挙げられます。

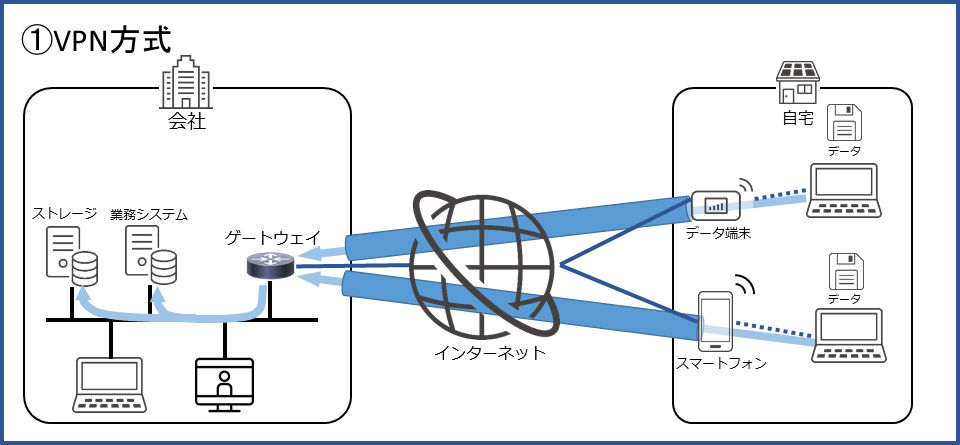

①VPN方式 ・・・ 社内で使用している(若しくは社内の環境と同等に作業できる)端末を使用し、

インターネット回線を経由して社内のNW環境にVPN接続を実施し業務を行う方式で、実際の作業を端末上で行い、データは端末上(若しくは社内サーバ上)に保存します。

<メリット>

・オフィス内にいるときと同等のセキュリティレベルを確保することができます。

・テレワーク端末上にデータの保存が可能なので通信が不安定でもテレワーク端末上のデータを用いて業務の継続が可能です。

<デメリット>

・情報の持ち出しのリスクや、端末の紛失や盗難による情報漏えいのリスクがあります。

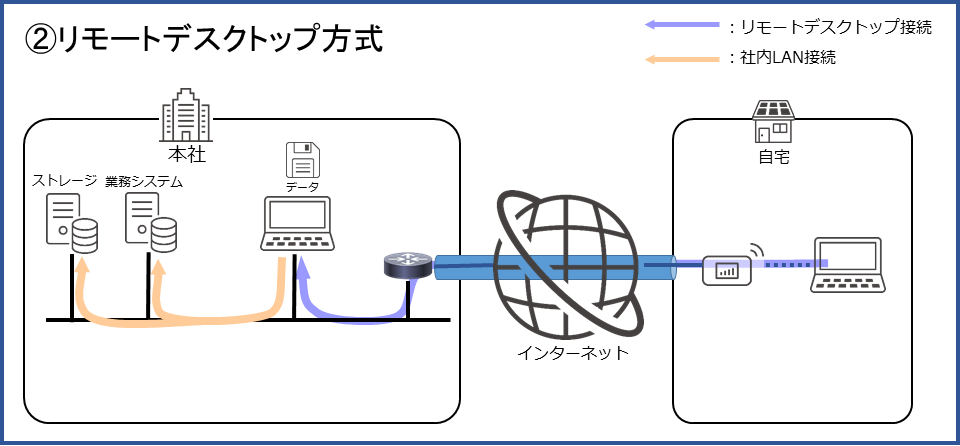

②リモートデスクトップ方式 ・・・ 自端末を通して、社内の端末にリモートアクセス(VPN接続)を行い作業する方式でデータはリモート端末上に保存されます。

<メリット>

・オフィス内にいるときと同等のセキュリティレベルを確保することができます。

・テレワーク端末上へのデータ保存を制限することができるため、データ管理が容易です。

<デメリット>

・オフィスネットワークに常時接続して通信を行うことになるため、通信回線の帯域が不足するなどの問題が発生する可能性があります。

・遠隔操作画面をテレワーク端末へ転送することになるため、頻繁にデータの送受信が発生し、通信遅延の影響を大きく受けるデメリットがあります。

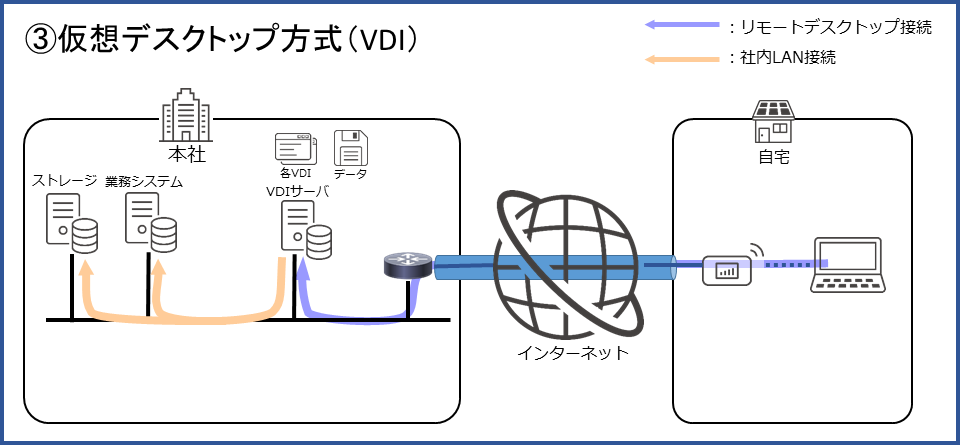

③仮想デスクトップ(VDI)方式 ・・・ 自端末を通して、仮想デスクトップ基盤(Virtual Desktop Infrastructure) 上に構築された各個人の仮想のデスクトップ環境で作業する方式で、データは仮想デスクトップ基盤上に保存されます。

<メリット>

・オフィス内にいるときと同等のセキュリティレベルを確保することができます。

・テレワーク端末上へのデータ保存を制限することができるため、データ管理が容易です。

・システム・セキュリティ管理者が一括して管理できることから、セキュリティ統制の集中管理が可能となります。

<デメリット>

・オフィスネットワークに常時接続して通信を行うことになるため、通信回線の帯域が不足する問題等が発生する可能性があります。

・遠隔操作画面をテレワーク端末へ転送することになるため、頻繁にデータの送受信が発生し、通信遅延の影響を大きく受けるデメリットがあります。

・新たに仮想デスクトップ環境を構築する必要があります。

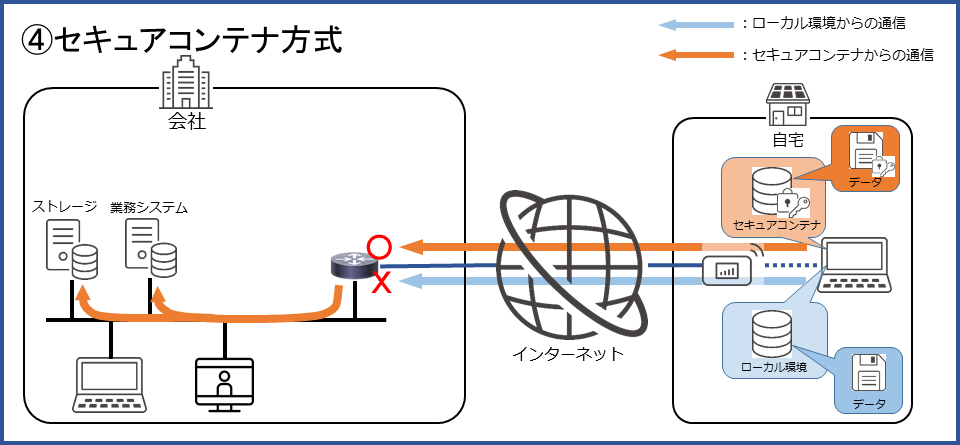

④セキュアコンテナ方式 ・・・ 使用端末内にローカル環境とは独立した仮想環境(セキュアコンテナ)を作成し、 その環境内で作業する方式で、データは自端末の仮想環境内に保存される為、通常環境からアクセスできません。

<メリット>

・特定のアプリケーションのみに利用を制限できることから、不必要なデータアクセスを統制することができます。

・セキュアコンテナ上で動作するアプリケーションはローカル環境に接続ができないことから、自端末上のローカル環境エリアにデータを残さず利用することが可能な為、

データ管理が容易です。

・セキュアコンテナ上で動作させるアプリケーションはテレワーク端末で動作しているため、通信回線の影響を受けにくく、通信が不安定な場合にもローカルでの作業が可能です。

<デメリット>

・セキュアコンテナ上で動作するアプリケーション(Officeアプリケーションによる文書作成等)に業務が限定されます。

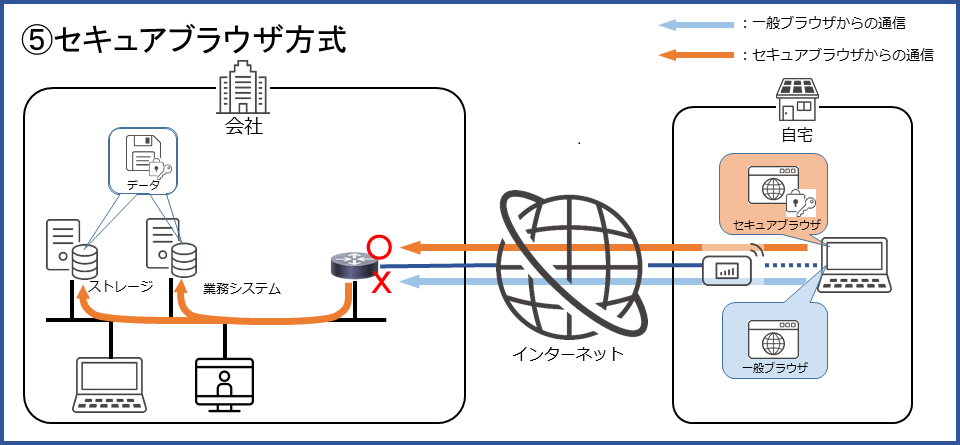

⑤セキュアブラウザ方式 ・・・ テレワーク端末上で、セキュアブラウザと呼ばれる特別なインターネットブラウザを利用し、 社内のシステムやクラウドサービスで提供されるアプリケーションにアクセスし業務を行う方式で、データは自端末上に保存されません。

<メリット>

・特定のアプリケーションのみに利用を制限できることから、不必要なデータアクセスを統制することができます。

・特殊なセキュアブラウザ上で業務を実施するため、ファイルのダウンロードや印刷等の機能を制限することができ、

テレワーク端末へのデータ保存を制限するなど、データ管理が容易です。

・「リモートデスクトップ方式」や「仮想デスクトップ(VDI)方式」での画面転送方式と異なり、常時接続して通信を行っていない為、通信回線の影響が小さいです。

<デメリット>

・セキュアブラウザ上で動作するアプリケーション(資料・メールの閲覧やメールの作成等)に業務が限定されます。

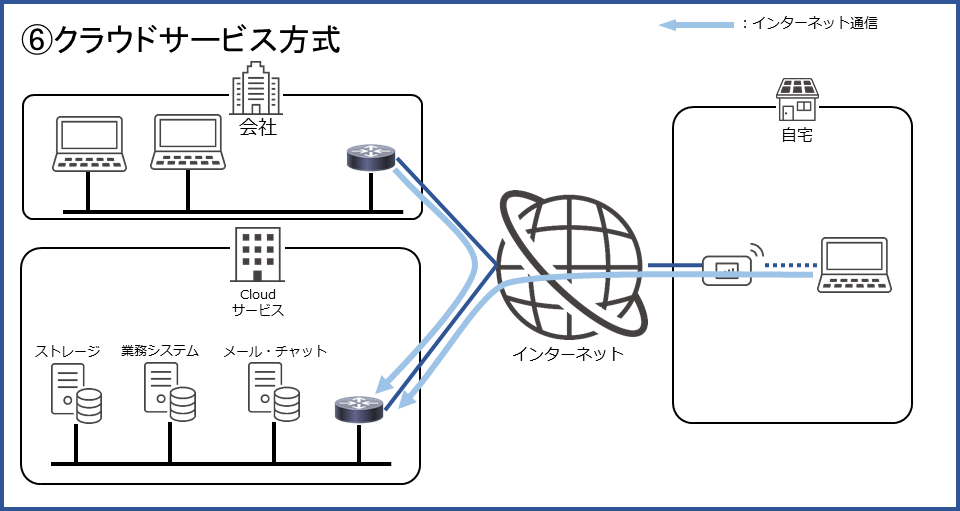

⑥クラウドサービス方式 ・・・ オフィスネットワークに接続せず、テレワーク端末からインターネット上のクラウドサービスに接続して業務を行う方式で、 データもクラウドサービス上に保存されます。

<メリット>

・テレワーク勤務者はオフィスネットワークを経由せず、クラウドサービスへ直接接続を行うため、

オフィスネットワーク内のテレワークのシステムに通信が集中して混雑してしまうといった問題を回避可能です。

<デメリット>

・クラウドサービスに対応している業務でなければテレワークが実施できません。

・クラウドサービスからテレワーク端末上にデータの保存が可能であるため、情報の持ち出しのリスクや、端末の紛失や盗難による情報漏えいのリスクがあります。

・オフィスネットワークを経由せず、直接クラウドサービスへ接続するため、利用状況等の把握が困難になります。

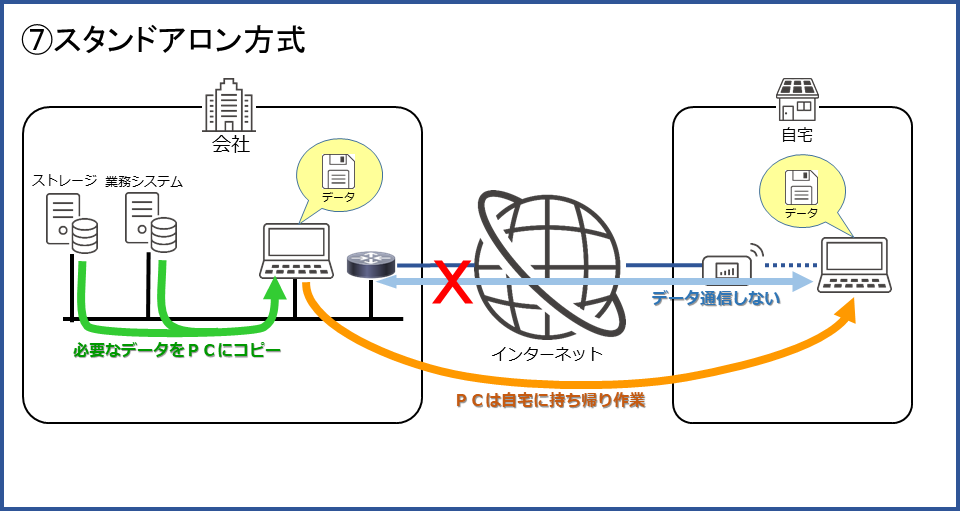

⑦スタンドアロン方式 ・・・ テレワーク時にオフィスネットワークには接続せず、 あらかじめテレワーク端末等へ保存しておいたデータの編集や閲覧をすることで業務を行う方式です。

<メリット>

・従来使用をしていた端末をテレワーク端末とすることで対応可能なため、新たにシステム構築等を行う必要はありません。

・オフィスネットワークに接続せず、端末に保存されているデータを基に業務するため、通信回線の帯域が不足する等の問題は発生しません。

<デメリット>

・あらかじめテレワーク端末等に保存したデータを使用した業務に限定されます。

・作業データを直ぐにオフィスネットワーク側に反映することができないので、長期間オフィスに出勤しないような場合には適合しません。

・端末へデータを保存し業務等を実施するため、情報の持ち出しのリスクや、端末の紛失や盗難による情報漏えいリスクへの対応が必要です。

また、テレワーク端末からインターネット利用が可能な場合は、マルウェアや不正アクセスへの対策等のセキュリティ対策を検討する必要があります。

それぞれの方式にメリット/デメリットがあるので、目的の業務に応じてどの方式が適しているか検討する必要があります。